nature machine intelligence——跨多种老化条件下的电池寿命预测

- 好文推荐

- 2025-01-23

- 650热度

- 0评论

跨多种老化条件下的电池寿命预测:基于电池间深度学习的创新方法

接收日期:2023年12月6日

接受日期:2024年12月12日

在线发布:2025年1月15日

doi: https://doi.org/10.1038/s42256-024-00972-x

完整论文翻译:点此进入

Han Zhang \(^{1,2,4}\),Yuqi Li \(oplus^{1,3,4}\),Shun Zheng \(^{1}\)\(^{1 pi}\),Ziheng Lu \(^{1}\),Xiaofan Gui \(oplus^{1}\),Wei Xu \(^{2}\) & Jiang Bian © \(^{1}\)

在这项工作中,作者针对锂离子电池在多种老化条件下(不同充放电协议、环境温度、电极材料等)寿命预测所面临的挑战,提出了名为 BatLiNet 的深度学习框架。与以往只关注单一电池衰减特征(单电池学习,intra-cell learning)的方法不同,BatLiNet 引入了新颖的“跨电池对比学习(inter-cell learning)”机制,利用两个电池间的早期特征差异来辅助预测目标电池的循环寿命。核心思路可概括如下:

-

问题背景与挑战

- 电池老化影响因素众多,包括循环协议、温度、材料体系等,且测试资源、时间成本高昂,导致很难覆盖所有衰减因素并收集到足够的数据。

- 现有预测模型通常只在少数条件下进行验证,一旦应用到其他老化条件或其他电池化学体系,模型的泛化性和适用性存疑。

-

主要贡献:跨电池对比学习(inter-cell learning)

- 传统的单电池学习仅根据目标电池自身的早期特征(如电压-容量曲线在前若干循环的演化)来预测寿命。

- 跨电池对比学习则将一个目标电池与一个参考电池在相同循环下的特征进行对比,提取“电池之间”的差异信息。通过在训练集中成对地比对电池样本,模型可学习到不同老化条件、不同材料体系下潜在的衰减关联,从而增强对目标电池寿命的预测稳定性和准确性。

- 最终,BatLiNet 将单电池学习与跨电池对比学习统一到同一个深度网络框架中,通过共享线性层来融合二者特征,实现更全面的表征能力和更好的鲁棒性。

-

数据与实验设计

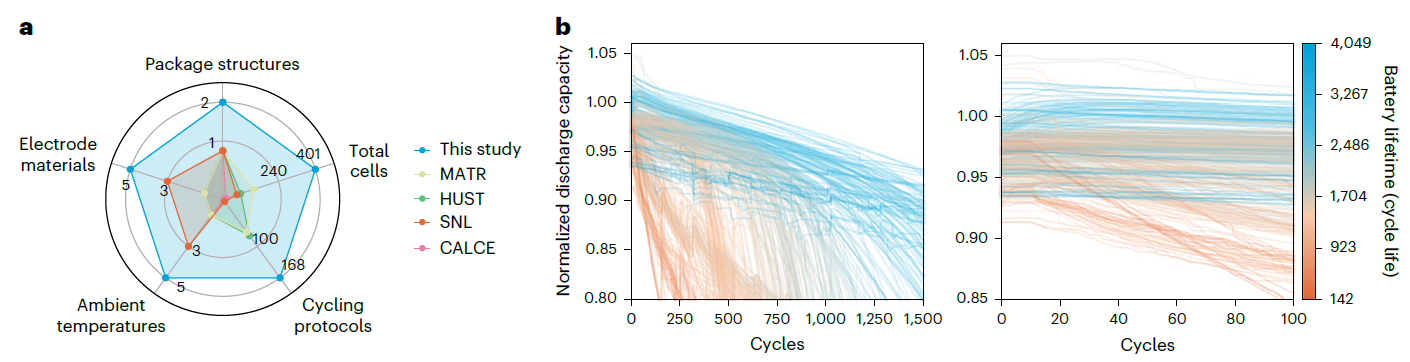

- 论文汇总了当前可获得的大量公开电池数据集(MATR、HUST、CALCE、SNL 等),并在其中设置了不同子数据集,用于评估模型在多种老化条件(协议、温度、不同活性材料等)下的性能。

- 除了典型的“前 100 循环预测 80% 容量衰减寿命”(MIX-100)外,还包含更具挑战性的“前 20 循环预测 90% 容量衰减寿命”(MIX-20)。

- 模型比较基线包括:传统线性特征模型(比如变异系数法)、统计机器学习模型(如岭回归、PLSR、PCR、随机森林等)、以及多种深度学习网络(MLP、LSTM、CNN)。

-

关键结果与发现

- 性能提升显著:BatLiNet 在多项数据集上的预测误差(r.m.s.e. 或 MAPE)均显著低于已有最佳方法,在老化条件高度复杂的 MIX 数据集上也保持较高精度与稳定性。与只做单电池学习的 CNN 相比,平均误差可降低 40% 左右。

- 跨化学体系迁移能力:在只拥有少量目标化学体系(如 LCO、NCA、NMC)样本的情形下,BatLiNet 能够借助更多 LFP 数据来辅助预测,取得明显优于直接训练或简单参数迁移学习的效果,对未来新型电池体系的快速寿命预测具有潜在价值。

- 参考电池选取:对目标电池选择不同“参考电池”会带来一定的预测差异。作者通过一次性随机采样多个参考电池并取预测结果的中位或平均值,可在确保预测稳健的同时兼顾推理速度。

-

意义与展望

- BatLiNet 展示了在跨数据集、跨材料体系、跨老化条件下统一建模的可行性,有助于打破电池数据“各自为战”的局面,从而充分利用已有的历史数据。

- 该框架还可拓展应用于其他关键的电池预测任务(例如剩余容量、健康状态估计等),并帮助研究人员在多种快充方案、不同全固态或钠离子电池等新体系上更好地利用小规模样本进行快速、准确的寿命预测。

- 虽然本文在纯数据驱动层面进行了验证,但作者也指出,结合更深入的电化学机理模型和物理先验知识对于进一步提升预测的解释性与可靠性仍至关重要,是后续研究的重要方向。

总而言之,BatLiNet 提供了一种融合单电池学习与跨电池对比学习的新方法,通过捕捉不同衰减条件之间的相对差异,实现了对多样化老化条件下电池寿命的稳定精准预测;同时也证明了在数据匮乏的新体系中,该方法具有良好的迁移能力,为今后的电池寿命预测和跨体系建模奠定了新的思路。